|

|

回最上層

|

風箏是我國最古老的一種民間藝術及休閒活動。一提起放風箏 不但孩童們雀躍三丈,連大人也都會興致勃勃躍躍欲試。

放風箏趣味的確不是普通人所能想像到的。前人金聖歎曾經說 :「見人風箏斷,一樂也。」至於風箏的起源,現在已無法考證。有些 民俗學家認為,古人發明風箏主要是為了懷念世故的親友,所以在 清明節鬼門短暫開放時,將慰問故人的情意寄託在風箏上,傳送給 死去的親友。

實際上,我國最早出現的風箏是用木材作的,在文獻中「韓非 子」曾記載「哲人墨翟,費時三年,以木製木鳶,飛昇天空... 」(約紀元前 300 年左右),到了東漢蔡倫發明了造紙以後才有紙 風箏的出現,因此可以推斷,中國風箏已有兩千年以上歷史了。

在正史中也有關於風箏的記載,時間較五代更早,其一是南朝 的梁武帝被候景圍困,曾放風箏向外求援,據南史卷八十「候景傳 」中所述,在梁武帝蕭衍大清三年(西元 549 年)時,候景作亂, 叛軍將武帝圍困於梁都建鄴(即今南京),內外斷絕,有人獻計製 作紙鴉,把皇帝詔令繫在其中,當時太子簡文在太極殿外,乘西北 風施放向外求援,不幸被叛軍發覺射落,不久臺城即遭攻陷,梁朝 從此也衰微滅亡。這是簡文施放風箏向外求救不幸失敗的故事。

風箏和紙鳶還是有分別的。所謂「風箏」,是指它在空中能發 生像箏絃的聲音;至於「紙鳶」,則為啞鳥,只飛不鳴。

風箏是在紙鳶背上繫上一條弓絃,或在紙鳶頭部按一個風笛, 當紙升空以後,強風通過笛,或者引起弓絃的顫動,就會奏出鳴鳴 聲音。普通紙鳶是不會發出聲音的。

五代時候,北朝的齊宣帝也用風箏載人為樂,有一次居然於出 五里多遠。「北史」中記載,齊宣帝是利用天牢裡的死囚乘坐風箏 ,讓他們「以蓆為翅,從臺飛下」,供齊宣帝娛樂。這些死囚如果 完成皇帝的心願,罪刑可以獲得赦免。

清朝的李渙曾經編過一部名曲「風箏說」,書中記載一美一醜 的姊妹詹妍、詹強和風箏的故事。兩姊妹分別在風箏上題了詩句, 然後把風箏放掉。後來,拾到斷鷂的兩位男士前去求親,終於促成 兩對美滿姻緣。這是風箏有關的一段佳話。

又從其他考據證實,約第十世紀傳至韓國再至日本,十三、四 世紀才傳至歐洲。

| 風箏的圖案 | |

| 我國地域遼闊,風箏形態種類繁多,全國各地各具特色,模仿地自然物對象以下列各種較為普遍: | |

| 鳥-鷹、鷂、鳩、燕、鶴、鳳凰、雁、蝙蝠等。如下圖... | |

|

|

|

|

| 獸-虎、馬、麒麟、龍等。 | |

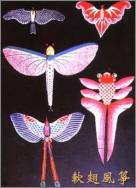

| 虫-蜈蚣、蝴蝶、蜻蜓、蟬、蜘蛛等。如下圖... | |

|

|

| 魚-金魚、雙魚、螃蟹、蝦、章魚等。 | |

| 人物-哪吒、韋陀、孫悟空、老壽星、八仙、仙女等。 | |

|

|

| 其他-八卦、宮燈、仙桃、扇子。 | |

|

節錄自工藝資訊雜誌社「紙藝專輯」 |

|

|

風箏的種類

|

|

| 我國傳統風箏之形態,如以其結構之差異來分類可分以下五種: | |

| 1.軟翅風箏-各種鷹類及各種鳥禽、蝴蝶、蜻蜓、蝙蝠、金魚等。 | |

|

|

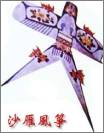

| 硬翅風箏-花籃、沙雁、蟬、蟠桃、各種人物等。 | |

|

|

|

|

| 3.立體風箏-宮燈等。 | |

| 4.平面風箏-八卦、七星等。 | |

| 5.串連風箏-蜈蚣、龍等。 | |

| 有「風箏之王」美譽之蜈蚣風箏更具中國風箏之代表性(請參 閱蜈蚣風箏),是標準的串連風箏,通常作數十節展開後即大有可 觀,但也有人作二、三百節,如果沒有足夠埸地和風力無法起飛。 | |

| 最後一種立體風箏,是常見的是「宮燈」風箏,其他造形並不 多見,可能係一般人對立體結構及平衡原理研究不深,而又蓄意模 仿器物因此少有新創,雖然有人設計各型飛機,但總覺缺少中國及 東方的風味及精神。 | |

|

節錄自工藝資訊雜誌社「紙藝專輯」 |

|

參考書目:

1.府城鄉土藝術教師手冊-台南市政府

2.台灣傳統建築-李乾朗-東華書局

3.傳統建築入門-李乾朗-文建會

4.台南市寺廟石刻圖集-何培夫-台南市政府

5.台南市寺廟文物選萃初輯-台南市政府

6.台灣民俗大觀-同威圖書