清康熙二十二年西元一六八三年,台灣歸入清朝版圖,隔年,清朝劃定台灣為一府三縣,改明鄭時之承天府為台灣府。

初期,清朝治台採取消極政策,直到康熙六十年(一七二一年)發生民變朱一貴事件,清廷才痛定思痛重新調整對台經營方式,對於府治,台南有較積極的建設。始終受歷史眷顧的台南,自此便頂著全台首府的尊榮,踏入它歷史上最璀燦輝煌的時期。

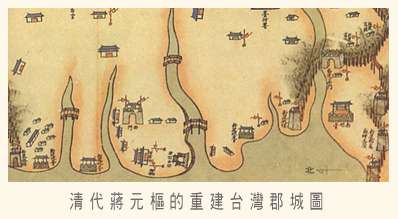

建城 逼於當時實際防務的需要,加上駐地官員的不斷奏請,在台南設府四十年後,清廷終於應允台南建城,雍正三年,由台灣知府周鐘瑄主持興建的台南城,終於在台南平原上建起來了。有關於城池之建置請到本站之古蹟巡禮中詳閱。

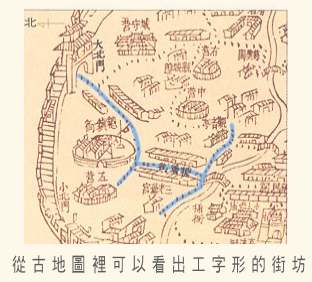

渡海禁令之調整 清康熙二十三年,清廷頒布渡海禁令,僅准漳泉人士做有限度的移民,不准攜眷,且出入港口限於福建廈門與台南鹿耳門對渡,這一來使得台灣的整體發展減緩,但是相對的使台南一枝獨秀,後來,有了「一府二鹿三艋甲」之稱,台南成為全台最繁榮的城市。

三郊勃興,由於社會安定,人口持續增加,造成了民生富裕的條件,乾隆嘉慶年間,府城三大商業茂易組織「三郊」興起了,為台南往後近百年的黃金盛世揭開序幕,府城三郊是指北郊蘇萬利、南郊金永順、糖郊李勝興為首的三大聯合形成的組織,此一聯合組織執掌了清代對外貿易的牛耳,更以雄厚之財力,支持府城各項建設,濟貧、賑災、調解紛爭、協助官方組織義民、驅逐海盜,成為當時台南社會一股安定的力量。

滄海變遷清代後期開始,海沉陸昇,港口消失,成為台南逐漸沒落的重要因素。道光三年,台灣南部嘉南平原發生大風雨,曾文溪改道,挾著大量河沙注入台江,千里汪洋,盡成海埔。

外來衝擊 同治三年,安平海關建造完成,並正式開港,英、美、德等國外商開始到府城發展、並於安平與五條港區開設洋行、逐漸掌握台灣對外貿易的霸權,隨著開放貿易、外國傳教士也到府城傳教、他們在台南建教堂、辦學校、設醫療所,也引進新教育、西方醫學、科學等觀念,加速府城現代化。

光緒元年,增設台北府,使府城失去了全台唯一政治中心地位,光緒十一年,台灣建省,省治設於台北,首任台灣巡撫劉銘傳,將建設重心放於北部,使台南府城逐漸喪失全台經濟中心的地位,府城的光輝歲月,至此逐漸步入尾聲。