嘉慶年間海盜蔡牽侵擾鹿耳門,地方官長札諭三郊募集義民。當時三郊公號僅存蘇萬利、金永順、李勝興之「公戳記」,各郊各管董事者則有陳啟良、郭拔萃、洪秀文,以三人為三郊(三郊:北郊、南郊、糖郊)之義民首。而為了防止蔡牽的突擊,陳啟良集資六千兩,以三天的時間添建從小西越大西至小北門的木柵城。

(郊:以前商行的公會組織,是經濟力量最雄厚的的商業組織)

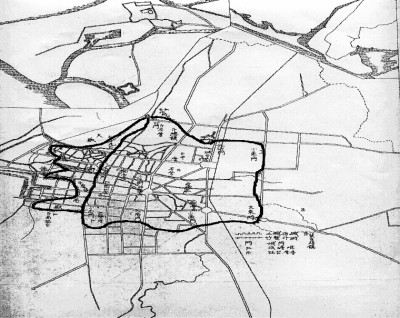

道光12年(1832)張丙之亂,之後擴建東西外城,並將城西原有的木柵改為老古石城牆。閩浙總督程祖洛主張,「於城之西北以至西南,擴一外城,將西門外市集、居民悉行圍繞在內,(商業重心五條港被畫出防禦之外,為了安定民心,故增設子城,各城門增建甕城)擇要建造砲台,並於各城門添設月城,呈上各垛增蓋兵房。」在程祖洛的監督下,改築為老古石城牆,使用澎湖運來的珊瑚礁,並開拱乾、兌悅、奠坤三座城門。

兌,依八卦方位,指的是正西方。兌悅門既是鎮守西面的外城,城門更是東西往來的通衢大道,意味商人往來經商,居民的生命財產,藉由城門的保護,得到平安順利,呈現欣欣向榮之景,人民和樂安詳,內心充滿喜悅,「兌悅」之名由此而來。

所謂「甕城」(或稱「月城」),是在張丙之亂後添建的。指在城門之外,另築半月形的城牆,並開一門,以增加防禦能力,又稱「甕城」。甕城是由長方形的內城及半月形的外城組成,外城又稱為半月城,圍繞在內城外,形成雙層禦敵功能,使進攻者關關難度,不易得手;或是誘敵入內,甕中捉鱉一舉殲滅。另外,內、外兩城門並不在同一直線上,其目的是要造成曲折迂迴,使敵人無法長驅直入。