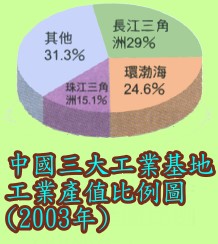

西元1949年以後,中國的工業發展策略以開發內陸為主,西元1979年在經濟改革開放的政策下,着重於沿海、沿江地區的建設與發展,目前已逐漸形成了三大工業基地:環渤海工業基地、長江三角洲工業基地、珠江三角洲工業基地。

![]() 中國三大工業基地的比較

中國三大工業基地的比較

| 工業基地 | 特色 |

| 環渤海工業基地 |

|

| 長江三角洲工業基地 |

|

| 珠江三角洲工業基地 |

|

![]() 中國三大經濟帶

中國三大經濟帶

-

晚近中國的經濟改革開放自沿海開始,所以經濟發展程度自沿海向內陸逐漸拉大差距。

-

依經濟發展水準可分為東、中、西三大經濟地帶。

東部經濟帶

-

重要性→

人口最多的經濟帶,而包含三大經濟圈:『京津唐』、『長三角』及『珠三角』,是中國經濟發展的核心區。 -

區位條件→

a.高密度的人口分布,位工業區位提供充足的勞力。

b.具備資金及市場優勢。

c.對外海空交通便利。

d.居民教育水準高及國際觀充足,科技產業密集。 -

發展限制→

a.工礦原料、動力資源不足。

b.電力供應每年短缺。

c.人口太多,糧食消耗量大而難以自足。

d.華北地區降雨變率大,水資源不足。(中國的因應對策:南水北調)

中部經濟帶

-

重要性→

位居中國國土的中央,具承東啟西的重要地位。 -

區位條件→

中國最重要的能源礦產分布帶,煤與石油的蘊藏豐富、農產餘裕。 -

發展限制→

a.因現代化起步較晚,人口資金一向為東部經濟區所吸引而外流。

b.缺乏直接對外聯繫或貿易的港口,以致進出口貿易成長較緩慢,而成為東部經濟帶的原料供應地。 -

改善方向→

a.應優先發展交通建設,以吸引外資和人口進入。

b.應以中國內地市場為目標,發展工商極具潛力。

西部經濟帶

-

重要性→

a.土地面積大、b.天然資源豐富。 -

區位條件→

a.地廣人稀,主要發展第一級產業的型態。

b.林牧及能、礦資源蘊藏豐富,深具開發潛力。 -

發展限制→

受地形、氣候等自然環境的限制,交通不便,加重工業開發的成本,經濟相對落後。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|