臺南巿的七個第一級古蹟中安平區就占了二席,其中的臺灣城殘蹟就位在現今的安平古堡旁。從巿區民生路往西行,沿著曾風光一時的臺南運河旁直行,走安平路轉國勝路即可來到目的地。同時您也可先看到矗立一旁的開臺天后宮。這是一歷史悠久的媽祖廟,也有三百多年的歷史。

受歐洲新航路發現的影響,西方人士陸漸東來。明天啟四年(西元一六二四年),荷蘭人登陸了當時的臺灣(即安平),在安平的一鯤魚身沙洲上建立熱蘭遮城(當地人稱之為紅毛城或番仔城)。這座城高三丈、廣一百七十六丈六,為磚石所構造,是用糖水、糯米汁調殼灰疊磚而成,卻異常的堅固,成為荷人據臺後的行政中樞與軍事重鎮。

臺灣城殘蹟 第一級古蹟

現址︰國勝路八二號

開放時間:AM8:30∼PM5:30

門票:全票40、半票20

台南市市民憑身分證免費

明永曆十五年(西元一六六一年)鄭成功收復臺灣,驅走荷人,進駐此城,人們也稱「王城」;而鄭氏為紀念其泉州安平故里,就把一鯤魚身改名為安平。從此安平也因鄭成功的矢志復明,在歷史上寫下了一頁。

清康熙二十二年(西元一六八三年),清入主臺灣後,政治中心漸移轉至臺江對岸的赤嵌(今臺南巿區),當時此處的中樞地位日減,但軍事地位猶存,便改設為軍裝局。同治十年(西元一八七一年)卻因英軍來犯,軍火庫爆炸,城垣傾頹而形如廢墟。它所殘留的磚石,後來成為官民修建房舍取用之材;甚至三年後修築二鯤魚身砲臺(億載金城),也大肆採用。

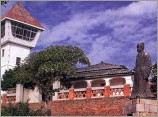

日治時期,城垣幾乎夷為平地,於是再重建城樓,砌紅磚牆高臺、設燈塔,並建有三層式洋樓(今安平古堡的展覽館)。於是至此,荷人所建之城已面目全非,完全沒有舊昔之風貌,內城現僅殘存古堡臺基下一段厚厚的半圓形稜堡基座,且依然堅實渾厚。

今安平古堡上的新式瞭望臺已成了觀光地標;古堡對面永漢民藝館旁,仍可見一堵厚厚高高的城垣,就是臺灣城殘蹟(外城)部分,全長二十七公尺,老牆斑駁;歷經歲月刻畫,仍隱約可見「鐵剪壁鎖」的痕跡;而剝落的紅磚灰泥牆面上,依稀可尋見「殼灰」的碎片,牢而堅固。另一面的牆上一排方形整齊的小洞,是清時水師中營於臺灣城築營房之痕跡。牆上有一門,原為外城南牆的邊門 。

台灣城殘蹟是17世紀初,西方主義浪潮湧至中國沿海。荷蘭人以軍商結合的隊伍,於1624年進佔今日安平,並建造熱蘭遮城,全部工程完成於西元1640年。 明鄭時期,因鄭成功父子居住此地,乃又稱「王城」、「安平城」或「台灣城」。日據後重建,遂稱「安平古堡」。目前真正的荷蘭時期遺跡,僅存古堡北側平台下兩段當年內層半圓堡殘蹟,以及古堡前方馬路邊原為外城城垣的磚牆,老榕盤根,無限滄桑,見證著三百年的台江風雲。

安平古堡,也是台灣地區最古老的城堡。荷蘭人於17世紀初進駐安平時,在安平建立一座簡單的砦城,就是安平古堡的前身。後來,荷人從澎湖撤退來台灣,在原來的舊城址上,重新興建規模宏大的城堡「奧倫治城」,又稱為「熱蘭遮城」或 「台灣城」。當時,這座城堡是荷蘭人統治台灣全島和對外貿易的總樞紐。日治時,城垣被剷平,改建成紅磚平台與日式海關宿舍,荷蘭時的城堡建築幾乎全毀於一旦;後經屢次修建,成為今天的紀念館。光復後重建,遂稱「安平古堡」。