![]()

![]() 全球化的影響

全球化的影響

經濟的衝擊→

跨國企業資金在國際上的流動頻繁,影響各地區經濟穩定,如歐洲企業倒閉引發東亞金融風暴。

全球的競爭→

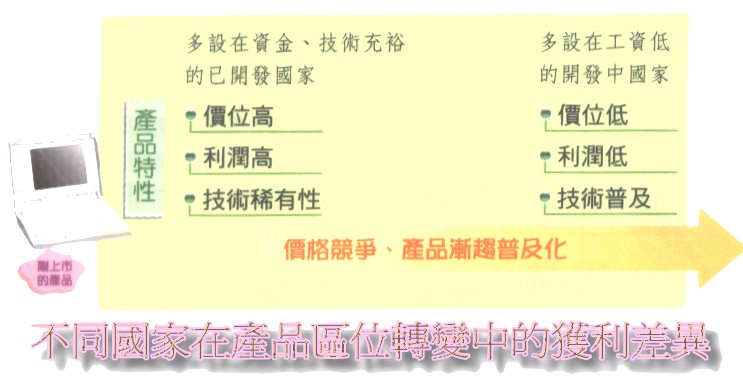

全球化使得企業可在全球找尋成本最低的地點,但同時也面臨來自全球的競爭。

貧富的差距→

技術水準的高低是全球貧富差距擴大的主因,技術水準低的國家缺乏競爭力,使企業走出,造成大量的失業人口。

文化的衰微→

當前的全球化是以跨國企業與先進工業國家的政府為核心,偏重於自由貿易與世界資本的形成,因此所謂『民族文化』、『國家文化』的概念都將遭到弱化,亦將有不少國家經濟發展居於更不利的劣勢。

國家的弱化→

運輸和通訊技術的進步,使產品在國際市場境更趨激烈,廠商必須發展各自優勢才能生存,形成全球產業的分工體系,將使得國家的利益遭到弱化。

![]() 全球化影響之下的環境問題

全球化影響之下的環境問題

全球暖化(溫室效應)→

成因:

太陽的短波輻射穿越大氣層後被地表吸收,並由地面釋放出長波幅射,而空氣中的某些氣體(如二氧化碳)會吸收長波幅射而造成地表增溫。

範圍:

全球性的普遍影響。

影響:

海平面上升、氣候異常、暴雨增加、高山冰河融化、農業分布重組、熱浪發生機率增加、傳染病大規模蔓延、生態平衡遭到破壞。

地區實例:

中國河西走廊的綠洲,因高山冰河減少正面臨嚴重缺水危機。

1990年代以來,臺灣西南沿海,因海岸後退,即常遭海水倒灌之苦。

南亞的孟加拉,夏季海水倒灌已成常例,且最遠可淹沒內陸100多公里。

大洋洲的吐瓦魯、東加等低島國,將逐漸沒入海中,居民已紛紛向紐西蘭遷移。

1990年代以前,登革熱只在東南亞和中南美洲傳染,現則以擴大到較高緯度地區。

|

|

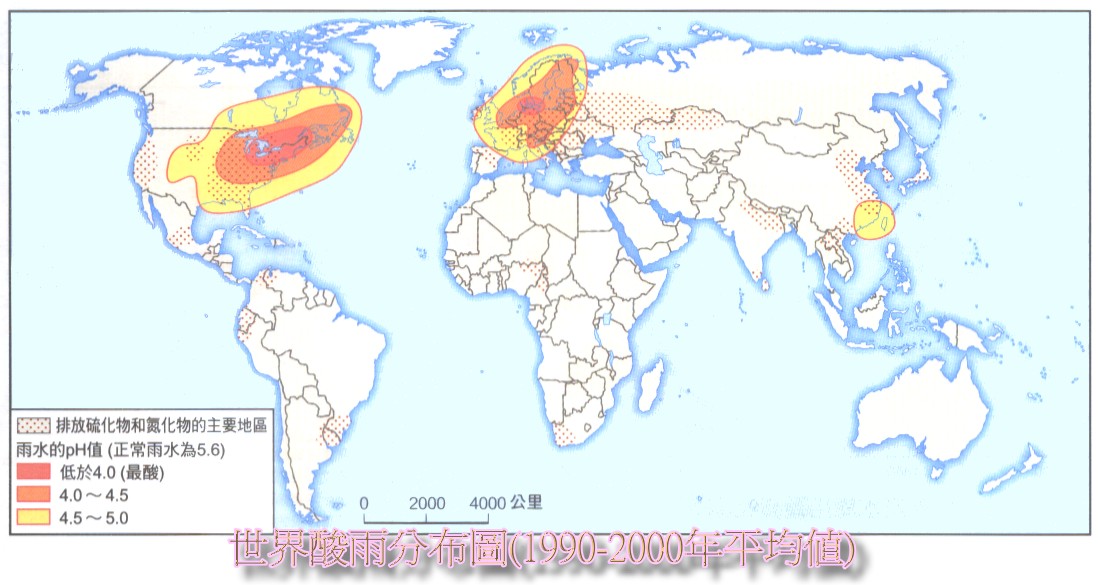

酸雨→

成因:

因人為活動將廢氣排入空氣之中,含有硫、氮等化合物質,容易增加雨水中的酸性成分,而成為酸雨。

範圍:

歐洲西北部及北美洲東部最為嚴重(因工業最為發達)。

影響:

[導致人類毛髮掉落及建築物受損]、[森林生長的情形異常]、[河水或湖水的酸化

,使浮游生物大量死亡,淡水魚類無法繁殖生態平衡遭到破壞]、[土壤中礦物成分改變以及微生物與昆蟲大量死亡而使土壤退化]。

地區實例:

西元1980年,德國開始出現酸雨,至1986年約53%森林枯死。

西元1970年後,歐洲和北美洲東北部,有數以百計的湖泊,因湖水酸性過高,魚類絕跡。

在臺灣的宜蘭縣太平山的翠峰湖,已成酸化的湖沼;陽明山國家公園的夢幻湖,以及墾丁國家公園的南仁湖,皆已達酸化的邊緣。

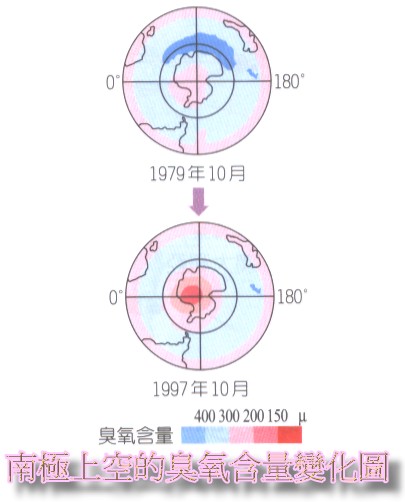

臭氧減少(臭氧層破洞)→

成因:

因人為活動而排放至大氣中的氟氯碳化物,容易破壞臭氧的成分,導致大氣中臭氧的含量日益減少,使得紫外線輻射的強度增加。

範圍:

以南極上空的臭氧層破洞最為明顯。

影響:

人類易出現皮膚癌等疾病以及破壞體內的免疫系統、水中生物繁殖力下降甚至突變、林木生長的速度趨緩甚至異常。

地區實例:

自西元1978年開始的10年內,全球各緯度平流層的臭氧含量降低約1.2%至10%不等,南極上空則是臭氧層被破壞最為嚴重的地區。

|