|

馬偕博士的建築思想背景 |

||

|

馬偕博士從1872年到1901年在台灣北部的傳教活動中,大部分的教堂與學校建築都是由他設計與督造。 馬偕的祖籍在英國蘇格蘭北部,父親為佃農,在1830年才移民加拿大.英國蘇格蘭北部土地並不肥沃,農民的住宅多為粗獷的石砌構造,這種簡陋但堅實的建築精神 ,可能是馬偕後來設計方格的泉源。 馬偕的故鄉安大略省一帶的英國移民建築多承繼十九世紀英國維多利亞時期的風格,建築多用紅磚與石塊之混合。 |

基督長老教會為加拿大最大的教會組織,長老教會對海外的傳教也最積極,在1870年代派馬偕到北台灣。 長老教會屬於歐洲宗教改革之後的新教,崇尚質樸的基督教義精神,因此所見的教堂大都採取平實無華的建築形式。 隨著1870年代加拿大基督長老教會興起向海外傳教活動,這種質樸的教堂建築也傳到東亞.馬偕博士所設計的教堂與學校也繼承著這股精神。

|

|

| 馬偕設計的教堂 1875. | ||

|

||

| 馬偕設計的醫館 1879. | ||

|

馬 偕 史 蹟 建 築 欣 賞 |

| 從馬偕博士的著作[台灣遙寄(From Far Formosa)]和馬偕日記以及基督長老教會相關文獻,可以確定馬偕設計的建築物至少超過十四座以上,但至今仍大體健存的只有淡水的自宅、偕醫館與理學堂大書院三座,其餘皆遭改建,只能從文獻與圖像史料窥探局部。 |

|

淡水教堂,其址與今天教堂相同,但依舊照片顯示,為二落的台灣式二坡頂,後落有拱廊。 |

|

彩繪玻璃中國塔--- 1915年改建成有方形鐘樓的白色禮拜堂,1932年再由樹司改建,隔年九月竣工. |

| 馬偕第一次建的淡水教堂 | |||

|

|

淡水禮拜堂是北台灣的第一座教堂,彩繪玻璃鑲嵌的圖畫,述說著[五餅二魚][克希馬尼的祈禱]的故事.屋頂上有象徵吉祥的中國是小尖塔,以增加其親和力。精細的磚工砌出變化有序的壁面.左邊的鐘塔宛如禱告的手,向上攀升。四面窗戶都以西班牙彩色玻璃拼出精美圖案,透出神聖莊嚴的光線。 (top) | ||

| 1932年再改建的淡水教堂(攝於1972年)。 | |||

|

|

淡水砲台埔馬偕自宅,平面呈正方形,三面拱廊,內部中央走廊左右對稱.房間設壁爐.屋架為杉木,迴廊屋架略低於室內,因此屋頂有高低二階,壁體為磚石構造,外表白灰粉刷.這棟馬偕生前的故居,由馬偕親自設計及監工,建於西元1875年,他在此結婚生子,直至離世。 (top) |

|

|

馬偕故居的拱廊 |

馬偕故居的正面 |

|

|

|

偕醫館的建築充分展現中西建築文化色彩,建築物外觀為閩南式民宅,但卻融合了西洋的拱形門窗,門前還有雙向階梯,雖是樸實的土角厝,卻是非常有價值的三級古蹟。 此建築於1879年9月14日落成。為馬偕博士設計,並請本地泥水匠洪仔泉所建。 |

|

| 上方之照片約攝於1895年之後,站於門口者即馬偕博士。 | 偕醫館的現貌,攝於2003年。 | |

|

|

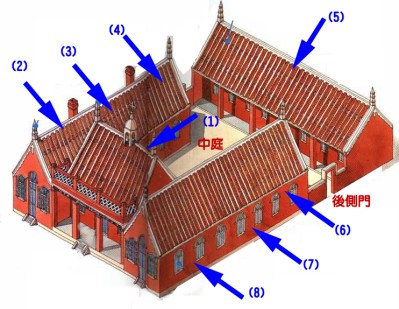

該建築物為馬偕博士親自設計,建於1882年,採中西合璧。四合院的建築格局,有西洋化的門窗。這棟紅磚建造的四合院平房,有護龍、有山牆,山牆上還有白色海浪花紋,乍看之下,很容易誤以為是中國式的建築。再走進一點,會發現左右護龍的門窗上緣是圓拱形的,而且還鑲著彩繪玻璃,這又是西方建築的特色。 牛津學堂的紅磚購自廈門,平面呈四合院布局,內設中庭,入口凹進,留出兩柱。左右護室各設獨立入口,屋脊端點設有小尖塔。 據說建造當時因為構造複雜而難以溝通,馬偕還因此削番薯 以為示範 。 牛津學堂今日已由內政部於七十四年公佈禮學堂大書院為第二級古蹟永久保存。

|

|

| 牛津學堂的舊貌,攝於1882年 |

山牆上飾有白色海浪花紋 |

|

|

|

|

|

| 牛津學堂的現貌,攝於2003年 | 護龍的門窗上緣是圓拱形的,還鑲著彩繪玻璃。 | |

| (1)主要教室 |

|

|

| (2)會客室 | ||

| (3)教師休息室 | ||

| (4)音樂教室 | ||

| (5)學生宿舍 | ||

| (6)資料陳列室 | ||

| (7)閱覽室 | ||

| (8)特殊教室 | ||

| 中庭:學生課餘休閒活動的空間 | ||

| 室內空間原始用途編號說明 |

牛津學堂(理學堂大書院)室內空間原始用途考證圖 (top) |

|

|

滬尾女學堂於1884年落成,形式與理學堂相像,平面呈四合院,但入口不設廊,左護室有獨立出入口,內有中庭。 台灣第一所女子學校第一期僅招收 34 名女學生,而且大部分是噶瑪蘭的平埔族。 |

|

1907年後學生逐漸增多,最後女學堂建築不敷使用,於是1915年才由吳威廉牧師重新設計校舍,也就是今日所見擁有22座精美磚拱的宏偉面貌。 |

|

|

滬尾女學堂1884年落成 |

女學堂的現貌,攝於2003年 | ||